国内最大級のMakerイベント「Maker Faire Tokyo 2025」が、2025年10月4日と10月5日にわたって、東京ビッグサイト西4ホールにて開催中だ。今年から主催がインプレスに移ったものの、会場の熱気と雰囲気、クリエイティビティは例年と同じ、いやそれ以上に感じられた。初日の会場の様子をお届けする。

今年は260組のMakerや企業が出展、カテゴリーごとに11のエリアに分かれてユニークな作品を披露している。一方でワークショップコーナーも充実。作品を鑑賞・体験するだけでなく、自ら手を動かしてMaker Faireを楽しむこともできる。

FabLab SENDAI – FLATによる「分けて解かる!分解ワークショップ」。家電やコンピューターの基板を自由に分解、パーツは自由に持ち帰ることができる。取材時は大きなインクジェットプリンターを分解する大人もいれば、工具を使って電子基板を分解する子どもの姿も見られた。

学生Makerを支援するコンテスト「Young Maker Challenge」の存在もあってか、大学の研究室やサークルからの出展も目立つ。社会人Makerに負けず劣らず、高い技術力とアイデアの詰まった作品が今年も勢揃いだ。

ここからは会場で取材した作品を紹介したい。

キーボード自動演奏ロボット

普段はロボットの研究開発やロボコンに参加している社会人Makerサークルが出展していたのは、M5Stackとソレノイドを使ったキーボードの自動演奏ロボット。友人の結婚式の余興で披露するために開発したものを、Maker Faire Tokyo用にパワーアップさせて出展。仕事やロボコン用のロボット開発の合間を縫い、3人で約3ヶ月かけて開発したという。

卒業証書「ポン」マシーン

Xでさまざまな発明品を発表している「ゆうもや」氏は、卒業証書の筒を使った自動演奏ロボットを展示。卒業ソングに合わせて、筒を抜く時の「ポン」という音が鳴る。Maker Faireでは、こういったユニークな自動演奏ロボットが会場のあちらこちらに展示されている。

人生を制御するルーレット

タカラトミーの定番ボードゲーム「人生ゲーム」のルーレットの数字を自由に設定できる装置。ルーレットを回す前にM5Stackのディスプレイに表示されたルーレットから任意の数字を選択した後に、ルーレットを回すと指定した数字にピタッと止まる。

Raspberry Pi Pico Wが独自のアルゴリズムを基に、ルーレット内に仕込んだミニ四駆用モーターを制御しているという。一つ一つの部品は安価でありながら、ユニークなアイデアと高い技術力が光る作品だ。

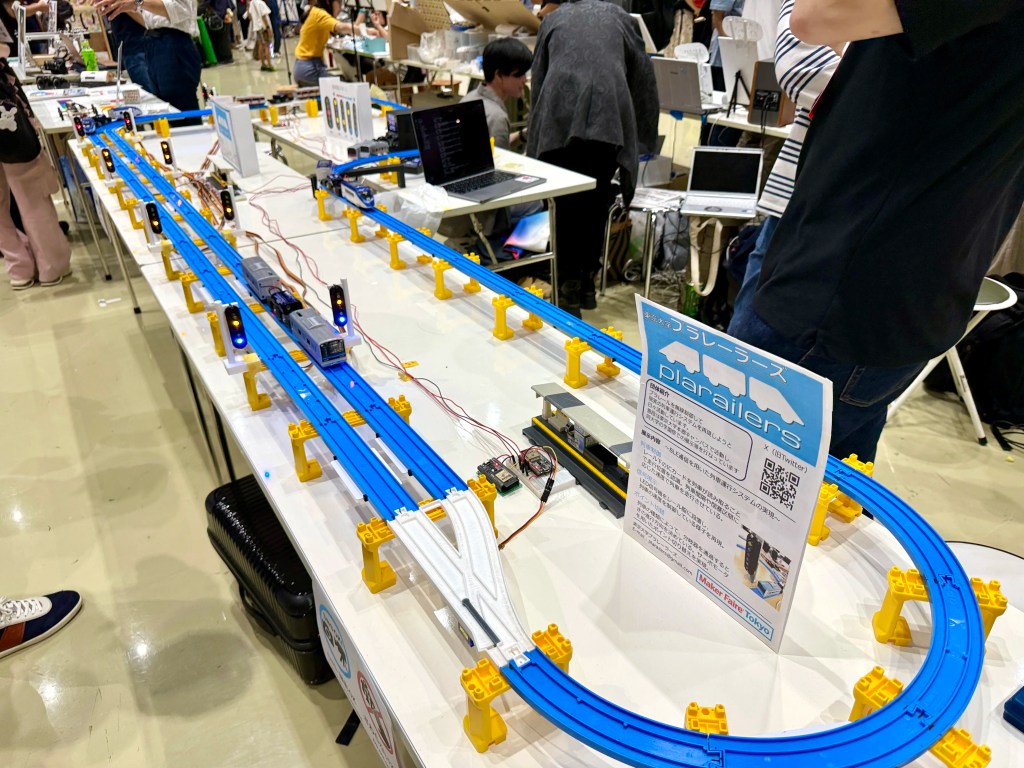

量子アニーリングで挑む!プラレールの衝突回避

東京科学大学 山村研究室が出展したのは、量子アニーリングアルゴリズムを使ったプラレールの自動制御。

量子力学の性質を利用して最適化問題を効率的に解く計算手法を駆使し、レールのポイントを自動制御することで、プラレール同士が衝突しないようにしている。学生らによるアルゴリズムの解説も聞け、知的好奇心をくすぐる内容になっている。

自作7軸ロボットアーム・15自由度ロボットハンド・操作装置

今年のMaker Faire Tokyoはロボット関係の作品が多数出展。その中から2作品を紹介したい。

オーディエンスが固唾を飲んで見守っていたのが印象的だったのは、このブース。ロボットアームとグリッパー、操作装置を自作し、複雑な操作を実演。撮影時は六角形の箱の側面にくり抜かれた穴の形に合わせて、ブロックを挿入するデモを披露。複雑な挙動が可能なロボットが個人でも開発できることを示す好例だ。

セミヒューマノイドロボットNYRO

こちらは某大手メーカー内のものづくりサークル「MONO Creator’s Lab」の作品。自作ロボットの上半身部分が展示されていた。下半身の仕様は来場者からアンケートを取って決めるという。

「二足か四足にするかで悩んでいます。個人的にはケンタウロスのような四足歩行にしたいけど、コストがかかっちゃうので悩ましいですね(笑)」(出展メンバーの小林竜太さん)

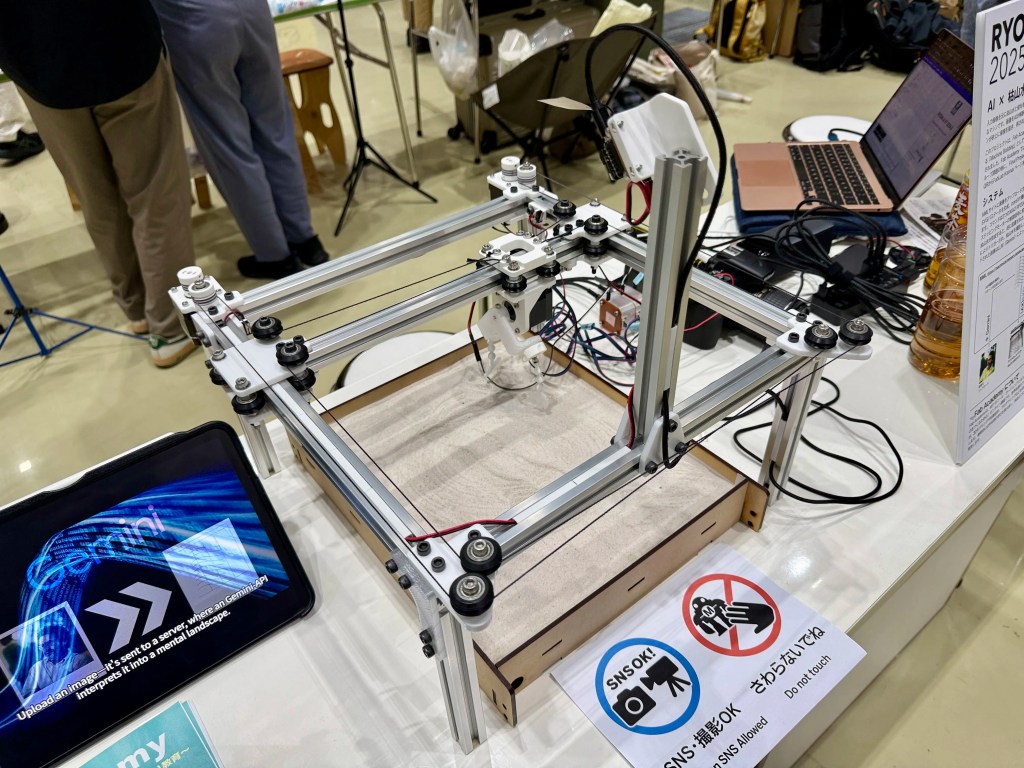

RYOAN-JI XY 2025

打って変わって、こちらは3Dプリンターにも使われるXY軸の制御機構を使った作品。入力した画像を元にgoogleのAI「Gemini」が枯山水用のパターンを生成、砂の上に模様を描いた後に、俳句を生成する。

開発したのは社会人3人で構成されるMakerチーム。デジタルファブリケーションの活用を学ぶオンライン講義「Fab Academy」の課題用に開発したという。

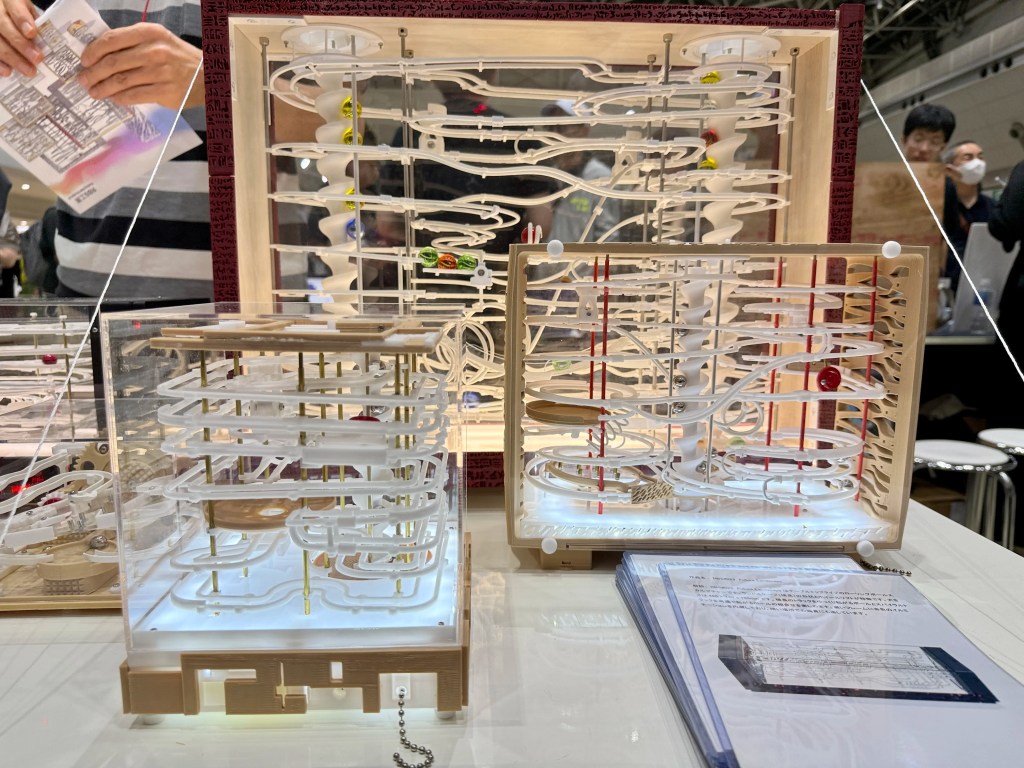

Rolling Ball Sculpture

金属や木材などで組み上げた立体構造体の中を、小さな場ボールが転がり落ちる様子を楽しむアート作品を多数展示していたのは、RBS工房という名義で活動するITエンジニアの男性。海外出張時に空港に展示されている同様の作品群を見て、いつか自分も作りたいと思い開発。Maker Faireに初めて出展したという。

玉が滑り落ちるレーンは3D-CADで設計した後に、3Dプリンターで造形。玉の滑り落ちるスピードは手で角度を調整しながらコントロールして組み上げているという。

一つの作品を作る際に5台程度を同時進行で進め、約3ヶ月をかけて完成させる。作品の一部はWebサイトでも販売中だ。

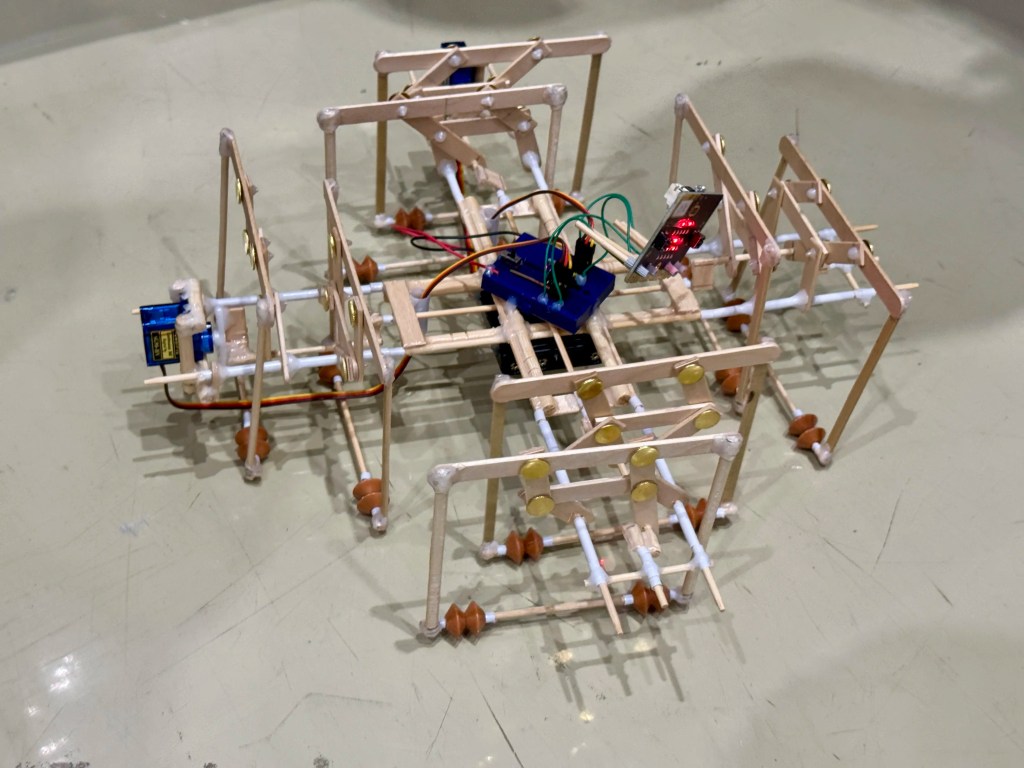

安い、早い、巧い! 100均ロボット

こちらは以前、FabSceneの読者投稿にも登場した「八幡浜の三瀬医院」によるロボット。100円均一ショップで売られている商品や安価なマイコンボード、モーターを駆使したロボットを多数展示している。

ここまで紹介したのは、会場に出展されているごくごく一部の作品。会場では実際に見て触れて楽しめる作品が多数展示されている。2日目となる10月5日は10時から17時までの開催で、当日券での入場料は大人1800円、終了2時間前から入場できる夕方割は1000円、18歳以下は700円。