Raspberry Piは趣味の範囲にとどまらず、産業用途でも広く活用されている。プロトタイピングでは外装を自作ケースやタッパー容器で済ませることも多いが、実際に業務現場へ導入する際には、操作性や堅牢性といったハード面の課題が立ちはだかる。特に、開発者以外が扱う可能性のある場では、堅牢性や分かりやすさが導入の壁になりがちだ。

Seeed Studioの「reTerminal」は、こうした現場ニーズに応えるオールインワン端末だ。Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載し、5インチのタッチ液晶と4つの押しボタン、各種I/O端子を樹脂製の筐体に収めている。いわば、産業用に特化したRaspberry Piとして、多くの現場で導入が進んでいる。

日本国内では2021年10月に4GBメモリ版が発売され、2025年3月には8GBメモリ搭載モデルも追加された。AI推論や複数アプリの同時実行にも余裕が生まれ、より幅広い分野での活躍が期待されている。この記事ではreTerminalのハンズオン、そして国内外の導入事例紹介を通じて、その性能と魅力を解説していく。

現場利用が意識された性能とハードウェア

reTerminalは、Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載したオールインワンデバイスだ。1.5GHz動作のクアッドコアCortex-A72 CPUに加え、解像度1280×720の5インチIPS静電容量式マルチタッチスクリーンを備える。ワイヤレス通信としては、2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth 5.0 BLEに対応しており、さまざまなネットワーク環境で活用できる。

側面には給電用のUSB Type-C端子をはじめ、microHDMI端子(外部モニター出力)、ギガビット対応のイーサネットポート、USB 2.0 Type-Aポート×2を搭載。反対側には40ピンのGPIO(汎用入出力ピン)端子も用意されており、IoT用途における拡張性も十分だ。ただし、Raspberry Pi 4とほぼ同一のピン配置であるものの、GPIO 31番と33番のみ互換性がない点には注意が必要だ。

今回はSeeed Studioの協力により、4GBメモリ搭載モデルの実機を用いて検証した。内容物はシンプルで、本体のほかに精密ドライバーが1本同梱されているのみ。USB Type-Cケーブル(給電用)やEthernetケーブル、外部出力用のmicroHDMIケーブルなどは別途用意する必要がある。

本体は堅牢な樹脂製で、手に持ったときの剛性も高く、ガジェット感よりも製品らしさを強く感じられる。端子類もすべて本体側面の内側に配置されているため、ケーブルが引っかかったり、作業時に干渉したりするリスクも少なそうだ。

さらに注目すべきは、筐体側面および背面に取り付け用のタップが設けられている点だ。背面にはVESA規格(75×75mm)に対応したネジ穴があり、下部には一般的なカメラ雲台(三脚ネジ)に適合するタップがある。そのため、市販のモニターアームや三脚を利用すれば、据え置き型の端末としてもすぐに活用できる。こうした設置自由度の高さもreTerminalの魅力の一つと言えるだろう。

電源に繋ぐだけの簡単セットアップ

reTerminalはUSB Type-Cケーブルから給電することで電源が入り、初回起動時にはあらかじめインストールされているRaspbian OSが立ち上がる。Raspberry Piを一から利用する際には、microSDカードの選定やOSの書き込みといった初期作業が必要になるため、すぐに使い始められる点は未経験者にとっても大きな利点だ。OSの更新方法や詳細な設定については、Seeedの日本公式ブログを参照することをお勧めする。

デスクトップ上の「reTerminal」アイコンをクリックすると、搭載されている基板やOSのバージョンなどの情報が確認できるダッシュボード画面に遷移する。ここでは本体に内蔵された明るさセンサーや3軸加速度センサー、物理ボタン、タッチパネルの動作確認も可能となっており、システム全体の状態を一目で把握できるようになっている。

VNCやSSH、カメラの対応など、Raspberry Piでおなじみの各種設定項目も、このメイン画面からGUIベースで簡単に操作できる。USB 2.0 Type-Aポートにマウスやキーボードを接続すれば、そのままローカル端末として操作を開始できる。

ただし、搭載されている5インチディスプレイは本格的なプログラミング作業にはやや小さめ。本格的な開発作業を行うなら、VNCやSSHによる外部からのリモート接続をあらかじめ設定しておくことが望ましい。なお、外部接続の際にもRaspberry Piで培われてきたノウハウがそのまま活用できる。

ハンズオン:植物モニタリング端末の構築

reTerminalの大きな画面と設置のしやすさ、そしてRaspberry Piベースの開発リソースを生かして、植物のモニタリング端末を制作してみよう。開発環境にはGUIベースでプログラミングができ、Raspberry Piの開発事例も多いNode-REDを採用した。

Node-REDのインストール

まず、reTerminalにNode-REDをインストールする。本体をインターネットに接続し、Terminalから以下のコマンドを実行する。

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

インストールが完了したら、Webブラウザで http://127.0.0.1:1880 にアクセスすれば、Node-REDのプログラミング環境が起動する。

参考)reTerminal DM Node-Red の使い方ガイド

温度湿度センサー「BME280」の接続

植物周辺の温度と湿度をモニタリングするために、BME280センサーを用いた。「BME280使用 温湿度・気圧センサーモジュールキット」を購入し、ピンをはんだ付けした後、I2C接続で用いるためJ3のジャンパ処理を行った。

配線は下記の通り。reTerminal側面の向きに気をつけ、GPIOピン番号を確認しながら接続すれば、特に難しい点はないだろう。

| BME 280 | reTerminal GPIO |

| VDD | 1(3.3V) |

| GND | 6(GND) |

| SDI | 3(GPIO2 / SDA) |

| SCK | 5(GPIO3 / SCL) |

| CSB | 1(3.3V) |

| SDO | 6(GND) |

続いて、Node-REDでBME280センサーの値を取得する設定を行う。Node-REDには多くのユーザー製ノードが公開されており、BME280専用のノードも利用できる。

Node-REDの画面右上のメニューから「Manage palette」を選択し、「Install」タブで 「node-red-contrib-bme280」を検索・インストールする。インストールが完了すると、パレット内にBME280ノードが追加されるので、ドラッグ&ドロップでフローに組み込めば、センサーから取得した温度や湿度などのデータをNode-REDで扱うことができる。

土壌水分センサー「SEN0193」の接続

続いて、植物が植えられた土の水分量を計測する。センサーには「静電容量式土壌水分センサー SEN0193」と「10bit 2ch ADコンバーター MCP3002-I/P」を利用した。配線図は下記の通り。

参考)庭の水やりで身近なIoTを体験、自動水やりシステムの構築 ~水分センサーの取り付け~

| MCP3002-I/P | reTerminal GPIO | SEN 0193 |

| CS/SHDN | 24(GPIO 8) | |

| CH0 | 青い線(A) | |

| CH1 | ||

| VSS | 25(GND) | 黒い線(-) |

| DIN | 19(GPIO 10) | |

| DOUT | 21(GPIO 9) | |

| CLK | 23(GPIO11, SCLK) | |

| VDD | 17(3.3V) | 赤い線(+) |

配線後、reTerminal上で以下のPythonスクリプトを実行すると、0〜1024の範囲で土壌水分量の値が得られる。SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)通信を利用するため、本体設定からSPIインターフェースをONにしておくことを忘れずに。

import spidev

spi = spidev.SpiDev()

spi.open(0, 0)

spi.max_speed_hz = 1350000

def read_adc_ch0():

r = spi.xfer2([0b01100000, 0])

return ((r[0]&0x03)<<8) | r[1]

print(1024-read_adc_ch0())Node-REDでこのPythonプログラムを実行して値を取り込むには、標準で用意されている「exec」ノードを利用すればよい。Node-REDの「function」カテゴリにある「exec」ノードをフローに追加し、「コマンド」欄に python3 スクリプト名.py(たとえば python3 mcp1.py)と入力するだけで、外部Pythonスクリプトを実行し、その出力値(標準出力)をNode-REDフロー内で扱えるようになる。

ダッシュボードに表示

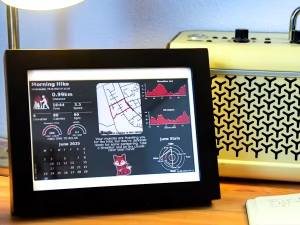

reTerminalの大きなディスプレイを生かし、計測データを視覚的に表示するために、Node-REDのダッシュボード機能も活用する。「node-red-dashboard」ノードを追加し、画面上に日付・時刻、温度・湿度、そして水分量の目安をリアルタイムで表示するレイアウトを構成した。

こうして毎秒ごとに水分量や温度・湿度が自動更新され、時計も一緒に表示できる実用的なデバイスが完成。まだ配線こそ剥き出しだが、reTerminalを小型の三脚に固定したことで安定感がある。電子工作でよくある「どうやって本体を固定するか?」「ディスプレイはどこに置く?」といった悩みとは無縁で、わずかな時間でプロトタイピングを形にできた。

ハードウェアとしての扱いやすさ、初期設定のしやすさ、そして何よりRaspberry Pi関連の豊富なノウハウ資産。これらの組み合わせが、reTerminalならではのハンズオン体験につながっていると実感した。

産業現場での導入からMakerによる活用まで

reTerminalは発売から4年以上が経過し、さまざまな現場やプロジェクトで活用が進んでいる。ここでは国内外のユーザーによる注目事例を紹介しよう。

画像解析:コンクリート表面のひび割れ検出

Naveen B S Kumar氏は、機械学習プラットフォーム「Edge Impulse」を使い、コンクリート表面の画像からひび割れを自動検出するAIモデルを開発。reTerminalにそのモデルを組み込むことで、現場作業者がリアルタイムにひび割れの有無を確認・予防保全できるソリューションを実現している。

出典)Surface Crack Detection and Localization with Seeed’s Raspberry Pi-powered reTerminal

ファクトリーオートメーション:農産物のパッキング

南アフリカの果実パッキング施設では、計量やラベル印字、パレット単位でのデータ収集などにreTerminalが導入されている。作業者がタッチパネルで一元的に操作できる仕組みを構築したことで、分散していた端末類を集約し、ライン管理の効率化や作業スペースの有効活用が進んでいる。

出典)ODM Case Study: Smart Packing System Powered by reTerminal

マシン操作:可搬型ペンプロッタの制御端末

pokibon氏は、CoreXY構成の小型ペンプロッタにreTerminalを組み合わせ、制御用ソフトウェア「Klipper」を導入。Wi-Fiが不安定な環境でも、スタンドアロンでタッチ操作が可能な制御端末として活用している。折りたたみ構造にも対応し、イベント現場などで持ち運びやすい実用的なデバイスに仕上げている。

出典)ゲーミングモバイルペンプロッタ Fraxinus00penの製作日記(Part 2)

まとめ

reTerminalは、Raspberry Piユーザーが現場導入で直面しがちな「操作性」「設置性」「堅牢性」といった課題を、オールインワン設計でしっかり解決している製品だ。ハンズオンでもOSや主要な機能が初期状態で安定して動作し、据え置き用途でもストレスなく使える点が大きな強みだと実感した。

近年は8GBモデルの追加に加えて、バッテリー動作やSIMスロットに対応した拡張ユニット「reTerminal E10-1」や、10.1インチの大型画面を搭載した「reTerminal DM」など、関連機種も続々と登場している。現場向けRaspberry Pi端末の新たな選択肢として、ぜひ候補に加えてみてほしい。

本記事はSponsored記事です。

提供:Seeed Studio / Seeed 株式会社